Publié le 16 mai 2025

Quand une interface utilisateur est-elle parfaite ? Lorsqu’on ne la remarque pas. Un design réussi n’attire pas l’attention sur lui-même ; il s’efface pour laisser l’utilisateur atteindre son objectif avec une fluidité déconcertante. Cette « invisibilité » n’est pas le fruit du hasard ou d’un simple talent artistique, mais le résultat d’une discipline rigoureuse qui s’appuie sur la science, la psychologie cognitive et une compréhension profonde du fonctionnement du cerveau humain. Beaucoup de créateurs, séduits par l’esthétique, tombent dans le piège de créer des interfaces « belles » mais fonctionnellement frustrantes. Ils oublient qu’un bouton, une police de caractères ou une palette de couleurs ne sont pas des choix subjectifs, mais des décisions stratégiques qui guident, informent et réduisent la charge mentale de l’utilisateur.

L’objectif de cet article est de dépasser l’approche superficielle du « beau » pour vous armer de principes rationnels et universels. Nous allons décortiquer les mécanismes qui rendent un design efficace, en explorant des concepts allant de la psychologie de la perception aux systèmes de design cohérents. Nous aborderons des facettes essentielles souvent négligées, comme l’impact des micro-interactions sur l’engagement ou l’importance du design émotionnel pour créer une connexion avec l’utilisateur. En comprenant ces règles du jeu, vous ne concevrez plus des écrans, mais des expériences fluides qui anticipent les besoins et éliminent les frictions, transformant chaque interaction en une évidence.

Pour mieux visualiser la différence entre ce qui est visible et ce qui doit rester invisible dans une interface, la vidéo suivante offre une excellente synthèse des concepts que nous allons aborder. Elle distingue clairement l’UI, la couche visible, de l’UX, l’expérience globale qui en découle.

Cet article est structuré pour vous guider pas à pas, des fondements psychologiques aux applications pratiques. Voici les points clés que nous allons explorer en détail pour vous aider à construire des interfaces qui ne se voient pas, mais qui fonctionnent parfaitement.

Sommaire : Les principes fondamentaux d’une interface utilisateur intuitive et efficace

- Comprendre le cerveau humain : 5 lois psychologiques pour une interface intuitive

- Bâtir la cohérence : pourquoi un design system surpasse la simple charte graphique

- La typographie comme outil fonctionnel : choisir ses polices pour la clarté et l’efficacité

- Harmoniser les couleurs : la règle du 60-30-10 pour un équilibre visuel parfait

- Les pièges du design : identifier et éviter les « dark patterns » manipulateurs

- UX et UI : comprenez enfin la différence cruciale que tout le monde ignore

- Simplifier pour convertir : comment le paradoxe du choix affecte vos utilisateurs

- L’ergonomie web en une règle d’or : ne jamais faire réfléchir l’utilisateur

Comprendre le cerveau humain : 5 lois psychologiques pour une interface intuitive

Le fondement d’une interface invisible repose sur un principe simple : ne pas lutter contre le fonctionnement naturel du cerveau humain. Au lieu de réinventer la roue, les meilleurs designers s’appuient sur des décennies de recherche en psychologie cognitive pour créer des expériences prévisibles et sans effort. Connaître ces lois permet de prendre des décisions de conception non pas basées sur des goûts personnels, mais sur la manière dont les utilisateurs perçoivent, traitent et mémorisent l’information. C’est la différence entre une interface qui demande un apprentissage constant et une autre qui semble familière dès la première seconde. Le modèle mental de l’utilisateur, c’est-à-dire sa représentation interne de comment un système fonctionne, est la clé.

Parmi les principes les plus importants, la Loi de Hick est fondamentale. Elle stipule que le temps de décision augmente proportionnellement au nombre d’options. Un menu avec vingt entrées non hiérarchisées créera de la confusion et de l’hésitation, tandis qu’un menu structuré en quelques catégories claires guidera l’utilisateur rapidement. De même, la Loi de Jakob, formulée par l’expert en ergonomie Jakob Nielsen, nous rappelle une vérité essentielle. Comme il le souligne, expert en ergonomie numérique :

Les utilisateurs préfèrent que votre site fonctionne comme ceux qu’ils connaissent déjà, pour réduire la charge cognitive.

Utiliser des conventions établies (une icône de panier en haut à droite, un logo cliquable qui ramène à l’accueil) n’est pas un manque de créativité, mais une marque de respect pour le temps et l’énergie mentale de l’utilisateur. En s’alignant sur ces modèles mentaux préexistants, vous rendez votre interface immédiatement compréhensible et donc, invisible.

Bâtir la cohérence : pourquoi un design system surpasse la simple charte graphique

Une charte graphique définit l’identité visuelle : logos, couleurs, typographies. C’est un document statique. Un design system, en revanche, est un écosystème vivant et évolutif. Il s’agit d’une bibliothèque centralisée de composants d’interface réutilisables (boutons, formulaires, cartes), de directives claires sur leur usage et des principes de conception qui les sous-tendent. Là où une charte graphique dit « utilisez ce bleu », un design system dit « voici le composant ’bouton principal’, il utilise cette couleur, se comporte de cette manière au survol, et voici dans quels contextes l’utiliser ». L’avantage est colossal : il garantit une cohérence absolue à travers toutes les pages et fonctionnalités d’une application ou d’un site.

Cette approche systématique évite l’écueil du « puzzle incohérent », où chaque nouvelle section d’un site semble avoir été conçue par une équipe différente. Pour l’utilisateur, cette cohérence se traduit par une prévisibilité rassurante : un bouton se comportera toujours de la même manière, réduisant la charge cognitive et accélérant l’apprentissage. Pour les équipes de développement et de design, les bénéfices sont tout aussi importants, car les design systems réduisent le temps de développement et améliorent la cohérence visuelle.

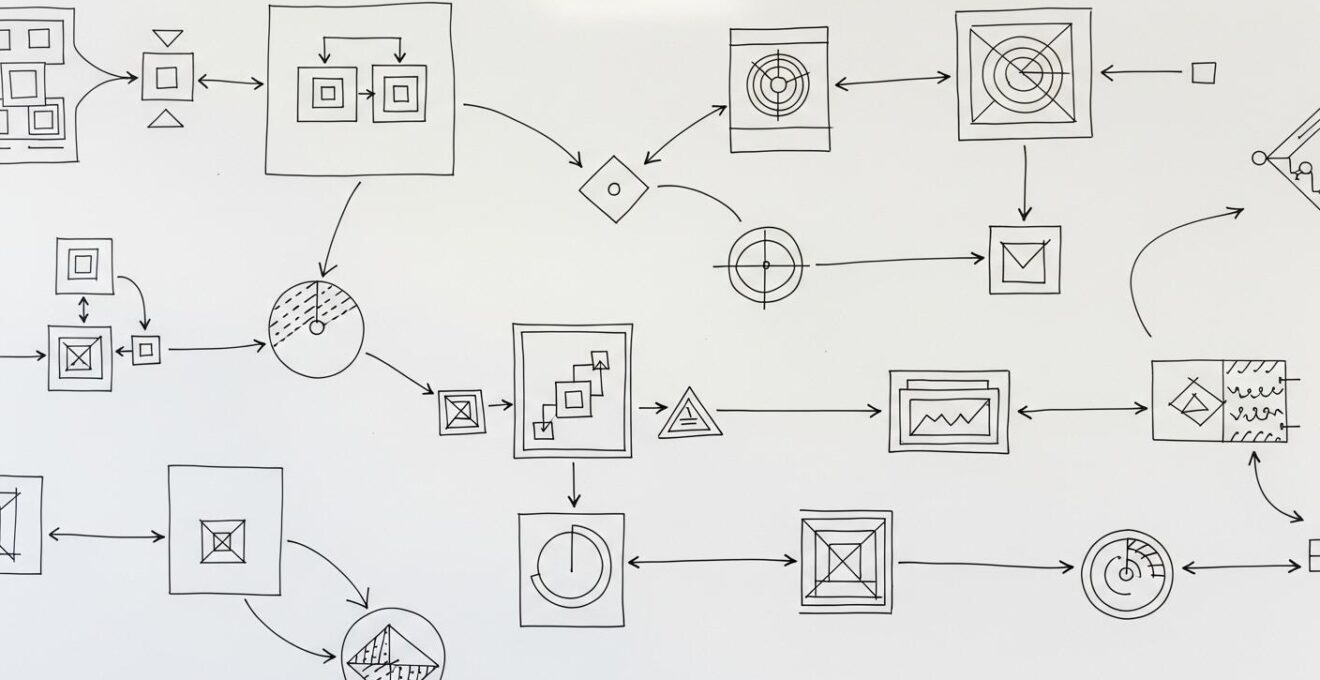

L’illustration ci-dessus symbolise parfaitement cette idée de cohésion, où chaque élément est interconnecté et défini. Des entreprises comme Salesforce l’ont bien compris, comme le montre leur approche.

Avantages d’un design system chez Salesforce

Salesforce utilise un design system complet pour assurer la cohérence visuelle, l’efficacité et la scalabilité de ses interfaces utilisateur à travers ses produits, évitant les incohérences générées par de simples chartes graphiques.

En adoptant un design system, vous ne créez pas seulement une collection de styles, mais un langage de conception commun qui assure que l’expérience utilisateur reste fluide et prévisible, peu importe la complexité de votre projet.

La typographie comme outil fonctionnel : choisir ses polices pour la clarté et l’efficacité

La typographie est souvent perçue comme un simple choix esthétique, alors qu’elle constitue en réalité 95% du design web. C’est l’un des outils les plus puissants pour établir une hiérarchie visuelle claire, améliorer la lisibilité et guider l’attention de l’utilisateur. Une typographie réussie ne se fait pas remarquer ; elle transmet l’information de manière fluide et sans effort. Un mauvais choix de police, une taille inadaptée ou un contraste insuffisant peuvent transformer la lecture en une corvée et rendre votre contenu inaccessible. Le choix d’une police ne doit pas se baser sur son originalité, mais sur sa lisibilité dans différents contextes : titres, paragraphes, légendes.

La gestion de la typographie va bien au-delà du choix de la police. Il s’agit de définir une échelle de tailles cohérente pour les titres (H1, H2, H3…) et le corps de texte, afin de structurer l’information de manière logique. La longueur des lignes est également cruciale : des lignes trop longues fatiguent l’œil, tandis que des lignes trop courtes hachent la lecture. On recommande généralement entre 50 et 75 caractères par ligne pour un confort de lecture optimal. L’interlignage (la hauteur de ligne) doit être suffisant pour aérer le texte, typiquement autour de 140-160% de la taille de la police.

Comme le suggère cette image, la richesse des options typographiques ne doit pas conduire à la complexité. La règle d’or est la simplicité : limitez-vous à deux polices au maximum, une pour les titres (Serif ou Sans Serif) et une autre, très lisible, pour le corps de texte (généralement une Sans Serif comme Open Sans, Lato ou Roboto). Cette discipline garantit une harmonie visuelle et renforce l’identité de votre interface. Comme le résume un expert en la matière :

La typographie digitale ne se limite pas à l’esthétique ; elle influence la vitesse de lecture et la rétention d’information, essentielle pour l’expérience utilisateur.

Harmoniser les couleurs : la règle du 60-30-10 pour un équilibre visuel parfait

La couleur est un outil puissant en design d’interface. Elle évoque des émotions, guide le regard et aide à organiser l’information. Cependant, une mauvaise gestion des couleurs peut rapidement mener à un design chaotique, criard ou illisible. Pour éviter cet écueil, les designers s’appuient sur une règle simple mais incroyablement efficace, empruntée au monde de la décoration d’intérieur : la règle du 60-30-10. Ce principe aide à créer une palette de couleurs équilibrée et professionnelle, garantissant que les éléments importants ressortent sans agresser visuellement l’utilisateur. C’est une méthode infaillible pour structurer l’espace visuel de votre interface.

Le fonctionnement est simple. Votre palette de couleurs se décompose en trois parties, selon la règle classique de création de palettes équilibrées, de la manière suivante :

- 60% pour la couleur dominante : C’est la couleur principale de votre interface, souvent une teinte neutre et apaisante (un blanc cassé, un gris clair). Elle occupe la majorité de l’espace et sert de toile de fond, assurant que le design respire et ne soit pas surchargé.

- 30% pour la couleur secondaire : Cette couleur vient compléter la dominante. Elle est utilisée pour des éléments importants mais pas critiques, comme des cartes de contenu, des barres latérales ou des en-têtes secondaires. Elle doit contraster suffisamment avec la couleur dominante pour créer de l’intérêt visuel sans pour autant voler la vedette.

- 10% pour la couleur d’accentuation : C’est la couleur la plus vive de votre palette. Elle est utilisée avec parcimonie pour attirer l’attention sur les éléments les plus importants : les boutons d’appel à l’action (CTA), les liens, les icônes de notification. C’est elle qui guide l’utilisateur vers les actions que vous souhaitez qu’il accomplisse.

En respectant ces proportions, vous créez une hiérarchie visuelle naturelle. L’œil est d’abord attiré par la couleur d’accentuation, ce qui rend l’interface plus intuitive. Cette méthode empêche de tomber dans le piège d’utiliser trop de couleurs, ce qui dilue le message et crée de la confusion. C’est un cadre structurant qui assure la cohérence et l’élégance de votre design.

Les pièges du design : identifier et éviter les « dark patterns » manipulateurs

Un bon design aide l’utilisateur. Un « dark pattern », ou design manipulateur, fait le contraire : il utilise les principes de la psychologie pour tromper, contraindre ou manipuler l’utilisateur afin qu’il effectue des actions qu’il n’avait pas l’intention de faire. Ces pratiques vont à l’encontre de l’éthique et détruisent la confiance, même si elles peuvent générer des gains à court terme. Les reconnaître est la première étape pour les éviter dans vos propres créations et pour ne pas en être victime en tant qu’utilisateur. C’est le côté obscur de l’UX, où la connaissance du comportement humain est utilisée contre l’intérêt de la personne.

Harry Brignull, le chercheur qui a inventé le terme, les définit clairement. D’après ses études sur les dark patterns :

Les dark patterns sont conçus pour manipuler les utilisateurs à adopter des comportements profitables au service mais souvent contraires à leurs intentions.

Les exemples sont malheureusement courants. Pensez à ce bouton « Accepter » mis en évidence avec une couleur vive, tandis que le bouton « Refuser » est un simple lien grisâtre et discret. C’est un dark pattern. De même pour les processus de désabonnement volontairement complexes, les coûts cachés qui n’apparaissent qu’à la dernière étape du paiement, ou les cases pré-cochées vous inscrivant à une newsletter. Une étude mondiale récente a révélé l’ampleur du problème, montrant que près de 40% des sites web créent des obstacles pour les choix de confidentialité des utilisateurs. Construire une interface honnête et transparente est non seulement une question d’éthique, mais aussi une stratégie payante à long terme pour fidéliser son audience.

UX et UI : comprenez enfin la différence cruciale que tout le monde ignore

Les termes UX (User Experience, ou Expérience Utilisateur) et UI (User Interface, ou Interface Utilisateur) sont souvent utilisés de manière interchangeable, semant la confusion même chez certains professionnels. Pourtant, ils désignent deux disciplines distinctes mais profondément complémentaires. Comprendre cette différence est essentiel pour quiconque souhaite créer un produit numérique réussi, car une belle interface (UI) ne sauvera jamais une mauvaise expérience (UX), et une excellente expérience peut être ruinée par une interface médiocre. C’est la différence entre le plan d’une maison et la couleur des murs.

L’UX Design est le processus global qui vise à rendre un produit utile, utilisable et agréable. C’est un domaine stratégique qui s’intéresse au « pourquoi » et au « comment ». Le designer UX se pose des questions sur le parcours de l’utilisateur : Quels sont ses besoins ? Quels sont ses points de frustration ? Comment peut-on structurer l’information pour que son parcours soit logique et sans friction ? L’UX s’occupe de l’architecture de l’information, des prototypes, des tests utilisateurs et de la stratégie de contenu. C’est le squelette invisible de l’expérience.

L’UI Design, quant à elle, est la concrétisation visuelle de cette expérience. C’est la partie émergée de l’iceberg. Le designer UI se concentre sur le « quoi » : l’aspect et la sensation du produit. Il est responsable des éléments avec lesquels l’utilisateur interagit directement : la disposition des éléments à l’écran, les couleurs, la typographie, les icônes, les boutons et les animations. Comme le résume CareerFoundry dans son guide :

Le design UX se concentre sur le ressenti et le parcours utilisateur, tandis que le design UI porte sur l’esthétique et l’interaction visuelle.

En somme, l’UX est le voyage, et l’UI est le véhicule. Un bon voyage nécessite un véhicule confortable et bien conçu. Les deux sont indissociables pour créer une interface qui non seulement fonctionne, mais qui est également un plaisir à utiliser.

Simplifier pour convertir : comment le paradoxe du choix affecte vos utilisateurs

En design d’interface, l’adage « plus il y en a, mieux c’est » est une erreur fondamentale. Le psychologue Barry Schwartz a théorisé le paradoxe du choix : bien que nous pensions désirer plus d’options, un excès de choix conduit en réalité à l’anxiété, à l’indécision et, finalement, à l’inaction. Pour une interface web ou une application, cela se traduit directement par des taux de conversion plus faibles et une satisfaction client en baisse. Lorsqu’un utilisateur est confronté à une multitude de produits, de fonctionnalités ou de chemins de navigation sans guide clair, il se sent dépassé. La charge cognitive nécessaire pour évaluer chaque option devient si lourde qu’il est souvent plus simple de ne rien choisir du tout.

Cette paralysie décisionnelle est un phénomène bien documenté. Une étude récente de Think with Google a confirmé que la surcharge d’options augmente la probabilité d’abandon et la frustration des consommateurs. Plutôt que de présenter l’intégralité de votre catalogue sur une seule page, une approche plus efficace consiste à guider l’utilisateur. Utilisez des filtres intelligents, des catégories bien définies, des recommandations personnalisées ou des comparateurs pour réduire le nombre d’options visibles à un instant T. L’objectif n’est pas de limiter le choix, mais de le rendre plus gérable.

La solution réside dans la curation. Mettez en avant les options les plus populaires, les « meilleures ventes » ou un choix « recommandé ». En agissant comme un conseiller expert plutôt qu’un simple étalage, vous réduisez le stress de la décision et augmentez la confiance de l’utilisateur dans son choix final. Simplifier ne signifie pas appauvrir, mais clarifier. En présentant moins d’options de manière plus pertinente, vous aidez l’utilisateur à prendre une décision plus rapide et plus satisfaisante, ce qui est bénéfique pour lui comme pour vous.

L’ergonomie web en une règle d’or : ne jamais faire réfléchir l’utilisateur

Si l’on devait résumer toute la discipline de l’ergonomie web en une seule phrase, ce serait celle-ci, popularisée par Steve Krug dans son livre « Don’t Make Me Think ». Une interface réellement ergonomique est une interface qui ne pose aucune question. Chaque action, chaque information, chaque étape du parcours doit sembler évidente, presque instinctive. La charge cognitive, c’est-à-dire l’effort mental requis pour utiliser une interface, doit être réduite à son strict minimum. Dès qu’un utilisateur doit s’arrêter pour se demander « Où dois-je cliquer ? », « Que signifie cette icône ? » ou « Suis-je au bon endroit ? », l’expérience est rompue et la frustration s’installe.

Le rôle du designer est d’anticiper les questions de l’utilisateur et d’y répondre avant même qu’elles ne soient posées, en s’appuyant sur des conventions, une hiérarchie visuelle claire et un langage simple. L’invisibilité d’une interface est la preuve de son succès ergonomique : l’utilisateur ne pense pas à l’interface elle-même, il est entièrement concentré sur sa tâche. Atteindre cette fluidité demande de respecter des principes fondamentaux qui placent l’utilisateur au centre de chaque décision de conception. Cela implique de simplifier, de clarifier et de rendre chaque interaction aussi prévisible que possible.

L’ergonomie web est une quête de simplicité et d’évidence. En appliquant rigoureusement ces principes, vous créez une expérience sans friction où l’utilisateur se sent compétent, en contrôle et, finalement, satisfait.

Principes clés pour une interface qui ne fait pas réfléchir

- Réduire les clics inutiles et alléger les pages.

- Prioriser les contenus essentiels et utiles.

- Assurer un contrôle utilisateur total (retour, annulation, fermeture).

- Éviter les pop-ups bloquants et les parcours imposés.

- Garantir l’accessibilité avec contrastes, lisibilité et navigation clavier.

Pour mettre en pratique ces conseils, l’étape suivante consiste à analyser votre propre interface à travers le prisme de ces principes. Chaque élément a-t-il une raison d’être ? Est-il immédiatement compréhensible ? En adoptant cette démarche centrée sur l’utilisateur, vous transformerez radicalement l’efficacité de vos designs.