Publié le 22 avril 2025

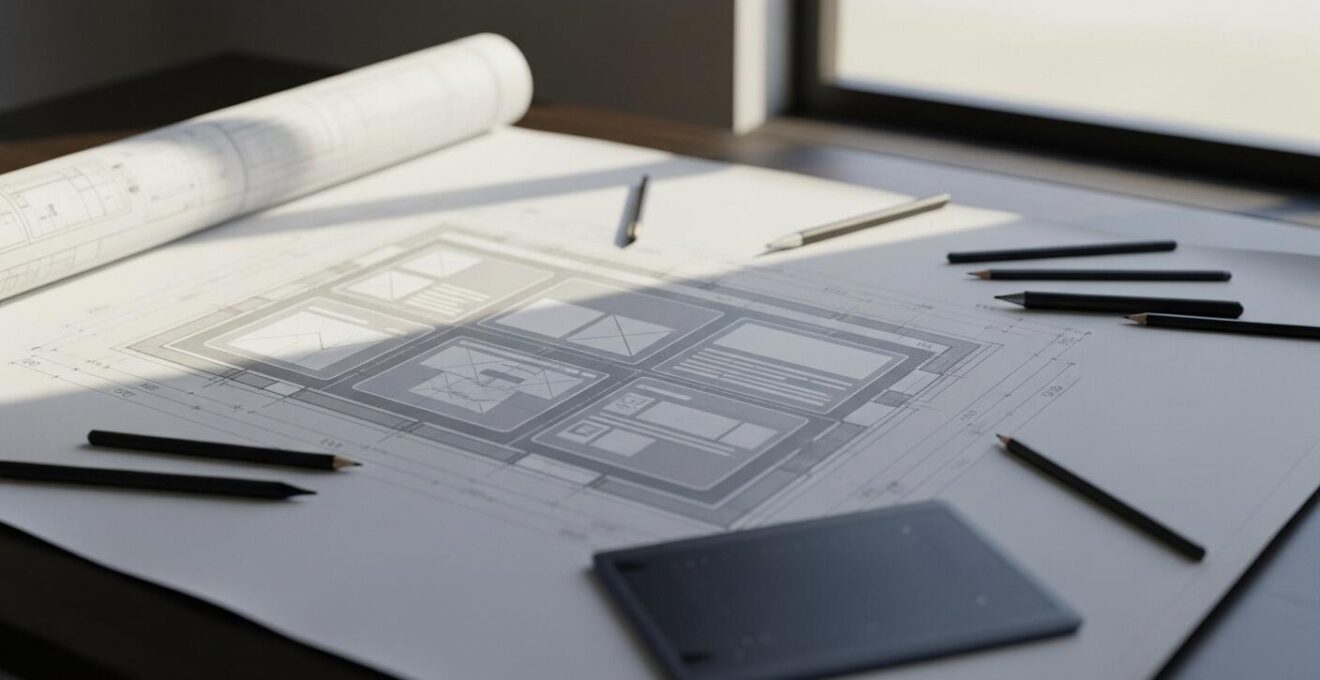

Imaginez que vous souhaitiez construire une maison. Vous contactez un entrepreneur et votre première instruction est : « Commencez à couler les fondations, nous verrons les plans plus tard ». C’est absurde, n’est-ce pas ? Personne ne construirait une structure physique sans un plan d’architecte détaillé, validé et approuvé. Pourtant, dans le monde du développement de logiciels et de sites web, cette approche hasardeuse est monnaie courante. Des équipes se lancent tête baissée dans le code, brûlant des semaines de travail et des budgets considérables, pour finalement livrer un produit que le client « n’imaginait pas comme ça ».

La maquette graphique, ou « mockup », est précisément ce plan d’architecte pour votre projet numérique. C’est un document visuel qui sert de contrat, de guide et de garde-fou. Il transforme une idée abstraite en une représentation concrète et tangible de ce que sera le produit final, bien avant qu’une seule ligne de code ne soit écrite. Cet outil est au cœur d’une démarche plus large qui inclut des audits ergonomiques, la cartographie du parcours utilisateur ou encore des tests A/B, visant à créer des produits utiles et utilisables. En ignorant cette étape, vous ne prenez pas un raccourci ; vous achetez un billet de loterie avec l’argent de votre projet, en espérant tomber juste par hasard.

Pour ceux qui préfèrent le format visuel, découvrez dans cette vidéo une présentation complète des stratégies de validation d’idées abordées dans cet article.

Cet article est structuré pour vous guider pas à pas dans la compréhension de cet outil indispensable. Voici les points clés que nous allons explorer en détail :

Sommaire : L’importance cruciale de la maquette graphique dans la conception de produits

- Wireframe, mockup, prototype : quel outil de visualisation pour quelle étape du projet ?

- Comment valider une idée pour 50 euros avant d’investir 50 000 euros en code ?

- La maquette : l’outil essentiel pour aligner la vision de toutes les parties prenantes

- Comment les développeurs intègrent-ils les maquettes au pixel près sans effort ?

- L’erreur du « cas idéal » qui rend vos maquettes inutilisables en conditions réelles

- De l’idée au design interactif : les 3 phases de création d’une interface

- Pourquoi la discussion avec les utilisateurs doit précéder toute écriture de code ?

- Au-delà du site web : comment la révolution de l’UX place l’expérience au centre de tout

Wireframe, mockup, prototype : quel outil de visualisation pour quelle étape du projet ?

Dans la construction d’une interface, tous les dessins ne se valent pas et n’interviennent pas au même moment. Confondre un wireframe, un mockup et un prototype, c’est comme confondre les fondations, les murs et la visite virtuelle d’une maison. Chaque outil a un rôle précis dans le processus de conception, permettant de valider des aspects différents du projet. Il est essentiel de comprendre leur fonction pour les utiliser à bon escient et éviter des retours en arrière coûteux. Cette distinction n’est pas qu’une simple question de jargon de designer ; c’est le reflet d’une méthodologie de travail structurée.

Pour clarifier, voici une décomposition simple :

- Le wireframe est le squelette. Il se concentre exclusivement sur la structure, la hiérarchie de l’information et l’emplacement des éléments fonctionnels (boutons, champs de formulaire…). Il est volontairement dénué de tout style visuel (pas de couleurs, pas de polices, pas d’images) pour ne pas distraire des décisions architecturales.

- La maquette graphique (mockup) est la peau. C’est une représentation statique mais visuellement fidèle du produit final. Couleurs, typographies, icônes, images : tout l’aspect graphique est défini. C’est à cette étape que l’identité visuelle prend vie.

- Le prototype est le système nerveux. Il simule l’interactivité. C’est une maquette cliquable qui permet de naviguer entre les écrans, de tester des animations et de valider le parcours utilisateur. Il donne un aperçu réaliste de l’expérience finale.

Cette approche séquentielle est une norme dans l’industrie, et pour cause : elle est d’une efficacité redoutable. En effet, plus de 85% des équipes UX utilisent les wireframes pour la structure, les mockups pour le design, et les prototypes pour les tests interactifs, comme le confirme une étude récente qui montre que les équipes UX combinent systématiquement ces trois outils essentiels.

Comme le met en évidence cette progression, chaque étape s’appuie sur la précédente pour affiner progressivement la vision du produit. Ignorer les premières étapes pour sauter directement à un design haute-fidélité, c’est comme peindre les murs avant même de savoir s’ils sont porteurs. Cela mène inévitablement à des fissures dans la structure de l’expérience utilisateur.

Cette discipline permet de s’assurer que les décisions stratégiques sur la structure sont prises avant de s’investir dans l’esthétique, et que l’esthétique est validée avant de s’engager dans la complexité de l’interactivité.

Comment valider une idée pour 50 euros avant d’investir 50 000 euros en code ?

L’un des plus grands mythes dans le développement de produits est que la validation d’une idée nécessite un investissement initial massif. C’est l’argument favori pour sauter l’étape de maquettage : « Nous n’avons pas le budget, commençons à coder et nous verrons bien ». C’est une erreur de calcul dramatique. Une maquette, même simple, est l’outil de validation le plus rentable qui soit. Elle permet de confronter une idée au monde réel à un coût dérisoire, et de recueillir des retours précieux qui peuvent sauver des dizaines de milliers d’euros de développement inutile.

Le principe est simple : une maquette interactive peut être créée avec des outils modernes en quelques jours seulement. Ce « semblant » de produit peut ensuite être mis entre les mains de quelques utilisateurs cibles via des plateformes de test ou même des publicités ciblées sur les réseaux sociaux. Pour un budget publicitaire de 50 euros, vous pouvez diriger un trafic qualifié vers votre prototype et observer. Les gens cliquent-ils où vous le pensiez ? Comprennent-ils la proposition de valeur ? Sont-ils prêts à laisser leur email pour être informés du lancement ? Ces données sont de l’or. Elles vous permettent de pivoter, d’ajuster ou d’abandonner une idée avant que l’investissement ne devienne irréversible.

Étude de cas : Validation rapide d’une idée d’entreprise

Problème : Une startup avait une idée d’application mais craignait de s’engager dans des mois de développement sans savoir si le marché était réceptif.

Solution : Au lieu de coder, l’équipe a créé un prototype interactif simulant les fonctionnalités clés. Ils ont ensuite mené une campagne ciblée sur les réseaux sociaux, dirigeant les utilisateurs potentiels vers une page de destination présentant le concept et le prototype. L’objectif était de mesurer l’intérêt en collectant des pré-inscriptions.

Résultats : Comme le détaille cette méthodologie d’expérimentation d’idée d’entreprise, cette approche a permis de tester le concept à moindre coût. L’analyse des interactions avec le prototype et le faible taux de conversion ont révélé que la proposition de valeur n’était pas assez claire. L’équipe a pu pivoter sur son concept grâce à ces retours, évitant ainsi un investissement majeur dans une direction sans issue.

Cette approche, souvent appelée « Fake Door » ou « test de fumée », est une pratique standard dans les entreprises qui réussissent. C’est une assurance contre la construction de « cathédrales dans le désert » : des produits magnifiquement codés, mais dont personne n’a besoin.

En fin de compte, la question n’est pas de savoir si vous avez les moyens de faire une maquette, mais si vous avez les moyens de vous en passer.

La maquette : l’outil essentiel pour aligner la vision de toutes les parties prenantes

Un des défis les plus courants dans un projet numérique est le décalage entre les visions. Le client imagine une chose, le chef de projet en comprend une autre, le designer en conçoit une troisième, et le développeur en code une quatrième. Ces malentendus, souvent révélés tardivement, sont la source de frustrations, de retards et de surcoûts. La phrase « Ah, mais je ne l’imaginais pas du tout comme ça ! » est le symptôme d’un échec de communication fondamental.

La maquette graphique est le remède le plus efficace à ce problème. Elle agit comme un langage universel, un point de référence unique et non ambigu que tout le monde peut comprendre, quel que soit son bagage technique. Un long document de spécifications fonctionnelles est sujet à interprétation ; une maquette visuelle, elle, est concrète. Elle montre, elle ne décrit pas. En présentant une représentation fidèle de l’interface, elle force les discussions à devenir spécifiques et constructives.

Placée au centre de la table, la maquette devient un support de collaboration. Elle permet au client de valider que ses besoins métiers sont bien traduits, au chef de projet de vérifier la couverture fonctionnelle, et au développeur d’anticiper les défis techniques et d’estimer la charge de travail avec une bien meilleure précision. C’est la fin des hypothèses et le début d’une conversation basée sur une source de vérité partagée. L’alignement qui en résulte est un gain de temps et d’énergie considérable pour toute l’équipe.

5 bonnes pratiques pour utiliser la maquette afin d’aligner les équipes

Pour que la maquette joue pleinement son rôle de catalyseur, voici quelques étapes clés à suivre :

- Présenter la maquette dans son contexte en rappelant les objectifs du cahier des charges.

- Inviter chaque partie prenante à exprimer sa vision, ses attentes et ses inquiétudes.

- Clarifier ce que la maquette représente à ce stade (par exemple, l’esthétique est validée, mais pas encore l’interactivité).

- Utiliser la maquette comme un support collaboratif pour dessiner et proposer des modifications en direct.

- Documenter précisément les retours et les décisions prises, puis communiquer régulièrement sur les mises à jour.

En instaurant ce processus, vous ne vous contentez pas de présenter un design ; vous co-construisez le produit avec toutes les parties prenantes, garantissant l’adhésion et éliminant les mauvaises surprises.

Comment les développeurs intègrent-ils les maquettes au pixel près sans effort ?

Le « handoff », ou la passation entre l’équipe de design et l’équipe de développement, est historiquement un point de friction majeur. Les designers produisent des maquettes sublimes, et les développeurs peinent à les traduire en code fonctionnel, jonglant avec des mesures imprécises, des codes couleur approximatifs et des ressources graphiques mal exportées. Le résultat est souvent un produit qui ressemble de loin à la maquette, mais qui perd en finition et en cohérence dans les détails. Ce n’est pas une fatalité, et la solution n’est pas magique, mais méthodologique.

Les outils de design modernes (comme Figma, Sketch ou Adobe XD) ont révolutionné cette collaboration. Ils ne se contentent plus de produire une image statique. Ils génèrent des spécifications techniques précises et dynamiques. Un développeur peut inspecter directement la maquette pour obtenir les dimensions exactes, les couleurs en code hexadécimal, les propriétés de la typographie, les marges, et même des extraits de code CSS. C’est un gain de temps phénoménal qui réduit drastiquement les allers-retours et les approximations.

Au-delà de l’inspection, la clé d’une intégration « pixel-perfect » réside dans la mise en place d’un Design System. Il s’agit d’une bibliothèque centralisée de composants d’interface (boutons, formulaires, cartes…) qui sont définis et stylisés une seule fois par le designer, puis transformés en composants de code réutilisables par le développeur. Ainsi, designer et développeur parlent le même langage et manipulent les mêmes briques de construction. La cohérence est garantie à travers tout le produit, et la vitesse de développement est décuplée.

6 étapes clés pour un handoff design-développement réussi

Une passation fluide est le fruit d’une préparation rigoureuse. Voici les points essentiels à couvrir :

- Finaliser et organiser les fichiers de design avec une nomenclature claire pour chaque écran et composant.

- Fournir des spécifications complètes et centralisées pour les couleurs, les typographies et les règles d’espacement.

- Créer des prototypes interactifs pour démontrer clairement les animations et les transitions attendues.

- Exporter toutes les ressources graphiques (icônes, images) dans les formats et résolutions optimisés pour le web.

- Documenter les décisions de design importantes, les contraintes d’accessibilité et les cas d’usage spécifiques.

- Organiser une session de passation collaborative pour parcourir la maquette et répondre aux questions des développeurs.

L’objectif n’est plus de « lancer le design par-dessus le mur », mais de construire un pont solide entre les deux disciplines pour une exécution impeccable.

L’erreur du « cas idéal » qui rend vos maquettes inutilisables en conditions réelles

Une des erreurs les plus fréquentes, surtout chez les designers débutants, est de concevoir pour le « cas idéal » ou « happy path ». C’est-à-dire, créer des maquettes où tout est parfait : les noms d’utilisateurs sont courts et ne dépassent jamais de leur conteneur, les photos de profil sont toujours présentes et bien cadrées, les listes ne sont jamais vides, et il n’y a jamais de message d’erreur. Ces maquettes sont magnifiques, mais elles sont fragiles. Elles se brisent dès qu’on les confronte à la complexité et au chaos des données du monde réel.

Une maquette utilisable doit anticiper la réalité. Que se passe-t-il si un utilisateur a un nom à rallonge ? Si un titre de produit fait trois lignes au lieu d’une ? Si une description est manquante ? Si la connexion internet échoue pendant le chargement des données ? Une bonne maquette doit inclure les états limites (edge cases), les états vides et les états d’erreur. Sans cela, les développeurs sont forcés d’improviser le design de ces scénarios cruciaux, ce qui mène presque toujours à une expérience utilisateur dégradée et incohérente.

Cette négligence est loin d’être anodine. Elle est une source majeure de problèmes post-lancement. En effet, une analyse de 2023 souligne les conséquences du mauvais design du cas idéal, révélant que plus de 60% des erreurs UX majeures proviennent d’une mauvaise anticipation des cas d’usage réels dans les maquettes. Concevoir pour la réalité, ce n’est pas du pessimisme, c’est du professionnalisme. Cela implique de se poser constamment la question : « Et si… ? ». C’est ce qui distingue un simple dessin d’un véritable plan de construction robuste.

Une maquette réussie n’est pas seulement belle quand tout va bien ; elle est fonctionnelle et élégante, même quand tout va mal.

De l’idée au design interactif : les 3 phases de création d’une interface

La naissance d’une interface utilisateur n’est pas un acte de création spontané, mais un processus itératif qui transforme une intuition en une solution fonctionnelle. Ce parcours peut être décomposé en trois grandes étapes fondamentales, allant du plus abstrait au plus concret. Comprendre ce cheminement permet de mieux apprécier le rôle de chaque livrable et de s’assurer qu’aucune étape critique n’est omise. C’est la différence entre jeter de la peinture sur une toile au hasard et composer méthodiquement un tableau.

La première phase est celle de la compréhension et de la recherche. Avant même de dessiner un seul rectangle, il est crucial de comprendre profondément l’utilisateur final. Quels sont ses besoins, ses frustrations, ses objectifs ? Dans quel contexte utilisera-t-il le produit ? Cette étape implique des interviews, des sondages et l’analyse de la concurrence. L’objectif est de définir clairement le problème à résoudre, et non de se précipiter sur une solution.

Ensuite vient la phase d’idéation et de structuration. C’est ici que les premières esquisses, souvent sur papier ou sur un tableau blanc, prennent forme. On se concentre sur les fonctionnalités principales et les grands parcours utilisateurs (comment s’inscrire, comment acheter un produit, etc.). C’est l’étape du wireframe, où l’on établit l’architecture de l’information sans se laisser distraire par l’esthétique. On construit les fondations de l’expérience.

Enfin, la troisième phase est celle de la conception et de l’affinage. C’est le moment de donner vie à la structure avec la maquette graphique haute-fidélité, puis de simuler l’interactivité avec le prototype. Cette version quasi-réelle du produit est alors testée auprès d’utilisateurs. Leurs retours permettent d’affiner l’interface, de corriger les problèmes d’ergonomie et de s’assurer que la solution est non seulement belle, mais aussi intuitive et efficace. C’est une boucle de « concevoir, tester, affiner » qui se répète jusqu’à atteindre un résultat optimal.

En suivant ces étapes, on ne construit pas simplement une interface ; on élabore une solution réfléchie à un problème identifié.

Pourquoi la discussion avec les utilisateurs doit précéder toute écriture de code ?

Dans l’univers de la tech, il existe une tendance tenace à tomber amoureux de sa propre solution. Les équipes passent des mois à développer en vase clos une fonctionnalité qu’elles jugent géniale, pour réaliser au lancement qu’elle ne résout le problème de personne. Le meilleur antidote à ce syndrome de « l’inventeur dans son garage » est simple, mais souvent négligé : sortir du bureau et parler à ses utilisateurs. Et ce, bien avant que le projet n’entre en phase de développement.

« Écouter ses utilisateurs en amont est la clé pour éviter de développer des fonctionnalités inutiles et assurer l’adoption du produit final. »

Cette démarche, au cœur de la discipline UX, n’est pas une simple formalité. C’est l’acte de gestion de risque le plus important que vous puissiez entreprendre. Une heure d’interview avec un utilisateur potentiel peut vous faire économiser des centaines d’heures de développement. La maquette graphique joue ici un rôle central : elle n’est pas seulement un document à valider en interne, c’est avant tout un outil de conversation avec le monde extérieur.

Présenter une maquette interactive à un utilisateur permet d’observer ses réactions authentiques. Est-ce qu’il comprend immédiatement le but de l’écran ? Où cherche-t-il à cliquer en premier ? Quelle information lui manque ? Ces retours bruts et directs sont infiniment plus précieux que les opinions des membres de l’équipe projet, qui sont par nature biaisés par leur connaissance approfondie du produit. C’est le test de réalité ultime pour vos hypothèses.

Ignorer cette étape, c’est naviguer sans boussole, en espérant trouver la bonne destination par chance.

Au-delà du site web : comment la révolution de l’UX place l’expérience au centre de tout

Nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Pendant longtemps, le succès d’un produit numérique se mesurait à la quantité de ses fonctionnalités. Aujourd’hui, dans des marchés saturés où les produits offrent des capacités souvent similaires, le véritable différenciateur a changé. Ce n’est plus ce que fait votre produit, mais comment l’utilisateur se sent en l’utilisant. C’est la révolution de l’Expérience Utilisateur (UX). Il ne s’agit plus de construire un site web ou une application, mais de concevoir une expérience fluide, intuitive et satisfaisante.

« L’expérience utilisateur est désormais le principal différenciateur dans un marché saturé où les produits sont fonctionnellement similaires. »

La maquette graphique est la première incarnation de cette expérience. C’est à travers elle que l’on peut commencer à évaluer la qualité de l’UX. Est-ce que le parcours est logique ? L’information est-elle facile à trouver ? L’interface est-elle accessible à tous ? Investir dans le maquettage, c’est investir directement dans la qualité de l’expérience finale. Cet investissement n’est pas une dépense superflue, mais un levier de performance économique majeur.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Un design centré sur l’utilisateur a un impact direct sur les indicateurs clés de performance d’une entreprise. Une meilleure expérience mène à une plus grande satisfaction, ce qui augmente la fidélité et le bouche-à-oreille. Comme le montre un rapport récent qui établit un lien clair entre UX et performance économique, les entreprises qui placent l’UX au cœur de leur stratégie améliorent la satisfaction client de 30% en moyenne et réduisent leurs coûts de support de 20%.

Adopter une démarche de conception rigoureuse, centrée sur la maquette, n’est donc plus une option mais une condition sine qua non pour construire des produits pertinents et durables.

Rédigé par Julien Meyer, Julien Meyer est un designer produit spécialisé en UX/UI, avec une dizaine d’années d’expérience dans la conception d’interfaces pour des applications SaaS et des plateformes e-commerce.