Publié le 17 juillet 2025

Le terme « développeur full-stack » est partout, souvent auréolé d’une aura de super-héros technique capable de tout faire. Mais la réalité est plus nuancée et, honnêtement, bien plus intéressante. Il ne s’agit pas d’un expert absolu de chaque technologie existante, mais plutôt d’un généraliste stratégique, un profil polyvalent dont la véritable force réside dans sa vision d’ensemble. Sa mission est de comprendre et d’intervenir sur toute la chaîne de valeur d’un projet web : de l’interface utilisateur (front-end) à la logique serveur (back-end), en passant par les bases de données et le déploiement. Cette polyvalence lui permet de transformer une simple idée en un produit minimum viable (MVP) fonctionnel, ce qui est un atout inestimable.

Dans un écosystème technologique qui évolue à une vitesse folle, avec l’émergence de plateformes no-code ou d’intelligences artificielles spécialisées dans la génération de code, le rôle du full-stack se redéfinit. Sa valeur n’est plus seulement dans sa capacité à écrire du code pour chaque couche applicative, mais dans sa faculté à orchestrer ces différentes briques, à faire les bons arbitrages techniques et à garantir la cohérence globale du produit. Il est le traducteur universel qui assure que le dialogue entre le front-end et le back-end soit fluide, que l’infrastructure soit adaptée aux besoins et que le projet avance sans silos techniques. Pour une startup ou une PME, c’est souvent la clé pour innover rapidement et efficacement.

Pour ceux qui préfèrent le format visuel, découvrez dans cette vidéo une présentation complète de tous les points abordés dans cet article.

Cet article est structuré pour vous guider pas à pas à travers la réalité de ce métier. Voici les points clés que nous allons explorer en détail pour démystifier ce profil essentiel.

Sommaire : Comprendre le rôle et la valeur du développeur full-stack

- Le mythe de l’expert absolu : pourquoi le full-stack est avant tout un stratège

- Pourquoi le développeur full-stack est-il le profil idéal pour les startups ?

- Comment passer de spécialiste front-end à généraliste full-stack ?

- En quoi le développeur full-stack est-il un acteur clé de la culture DevOps ?

- Quelles sont les limites du profil full-stack face à la complexité d’un projet ?

- Comment une interface utilisateur prend-elle vie en trois étapes fondamentales ?

- Le voyage d’une requête web : que se passe-t-il après avoir tapé une URL ?

- Comment piloter un projet web avec succès en environnement incertain ?

Le mythe de l’expert absolu : pourquoi le full-stack est avant tout un stratège

L’une des plus grandes idées reçues sur le développeur full-stack est qu’il doit maîtriser chaque langage, framework et base de données avec une profondeur d’expert. C’est non seulement irréaliste, mais c’est aussi passer à côté de sa véritable valeur. Le rôle du full-stack n’est pas d’être le meilleur spécialiste dans chaque domaine, mais de posséder une compréhension suffisante de chaque couche technique pour construire un produit de bout en bout. Sa force réside dans sa capacité à connecter les points, à anticiper les frictions entre le front-end et le back-end, et à prendre des décisions architecturales éclairées qui servent le produit dans sa globalité.

Cette vision holistique implique des arbitrages constants. Faut-il opter pour une base de données SQL ou NoSQL pour ce projet ? Quelle API est la plus adaptée pour la communication entre services ? Ce sont des questions auxquelles le full-stack doit répondre. Vouloir atteindre l’expertise partout mène inévitablement à l’épuisement et à une connaissance superficielle. En effet, une étude récente montre que 73% des développeurs full-stack ressentent une charge de travail importante liée à la gestion simultanée de ces deux univers. La clé est d’accepter le principe des « compétences en T » (T-shaped skills) : une expertise profonde dans un domaine (par exemple, le back-end) complétée par une connaissance large des autres domaines.

C’est ce qui lui permet de prototyper rapidement, de lancer un MVP et de faire évoluer le produit de manière cohérente. Il est le garant de la cohésion technique, s’assurant que les différentes parties du puzzle s’emboîtent sans créer de dette technique insurmontable dès les premières étapes.

En somme, le développeur full-stack efficace n’est pas celui qui sait tout, mais celui qui comprend comment tout fonctionne ensemble.

Pourquoi le développeur full-stack est-il le profil idéal pour les startups ?

Les startups et les PME évoluent dans un environnement où l’agilité, la rapidité et l’optimisation des ressources sont des facteurs de survie. C’est précisément dans ce contexte que le développeur full-stack révèle toute sa valeur. Plutôt que de recruter une équipe de spécialistes distincts (un développeur front-end, un back-end, un administrateur système), une startup peut s’appuyer sur un profil unique capable de gérer l’intégralité du cycle de développement d’un produit. Cette polyvalence se traduit par une réduction des coûts et une communication grandement simplifiée.

L’un des principaux avantages est la vitesse d’exécution. Un développeur full-stack peut seul transformer une idée en prototype fonctionnel en quelques semaines. Cette capacité à livrer rapidement un MVP est cruciale pour tester un marché, recueillir les retours des premiers utilisateurs et itérer. Selon les analyses du secteur, la demande pour les développeurs full-stack dans les startups devrait croître de 20% dans les prochaines années, ce qui confirme cette tendance. Il n’y a pas de temps perdu en coordination entre différentes équipes ; une seule personne a la vision globale et les compétences pour implémenter une fonctionnalité de A à Z.

Cette autonomie est également un gage de flexibilité. Le périmètre d’un projet en startup change constamment. Le développeur full-stack peut pivoter facilement, ajoutant une nouvelle page, modifiant un modèle de données ou ajustant une requête API sans dépendre de l’intervention d’un autre spécialiste. Il est le couteau suisse qui permet à l’entreprise de s’adapter en temps réel aux besoins du marché.

Les atouts clés d’un développeur full-stack pour une startup :

- Polyvalence technique sur toutes les couches du projet

- Autonomie dans la gestion complète du développement

- Réduction des coûts liés à l’embauche de plusieurs spécialistes

- Flexibilité dans l’adaptation aux évolutions rapides du projet

- Collaboration fluide entre front-end et back-end

En résumé, pour une structure qui a besoin de construire, tester et évoluer rapidement avec des moyens limités, le développeur full-stack n’est pas une option, mais une nécessité stratégique.

Comment passer de spécialiste front-end à généraliste full-stack ?

La transition d’un rôle de spécialiste, comme développeur front-end, vers celui de généraliste full-stack est un parcours exigeant mais extrêmement gratifiant. Il ne s’agit pas d’abandonner son expertise, mais de l’enrichir en construisant des ponts vers « l’autre côté du miroir » : le back-end, les bases de données et l’infrastructure. La première étape est la curiosité. Un développeur front-end doit commencer par se demander : « Que se passe-t-il une fois que j’envoie les données de mon formulaire ? Comment sont-elles stockées ? Comment l’API que je consomme est-elle construite ? »

Cette curiosité doit être suivie d’un apprentissage structuré. Il est essentiel de commencer par un langage back-end populaire et accessible. Node.js est un excellent point de départ pour un développeur JavaScript, car il permet de rester dans le même écosystème linguistique. Ensuite, il faut s’attaquer aux fondamentaux de la gestion de données en apprenant les bases de SQL (avec PostgreSQL ou MySQL) et de NoSQL (avec MongoDB). Comprendre comment modéliser des données, écrire des requêtes efficaces et assurer leur persistance est une compétence non négociable.

Le développement de projets personnels est la meilleure façon de concrétiser ces nouvelles connaissances. Construire une petite application de A à Z, de la base de données à l’interface utilisateur, en passant par la création d’une API REST, est un exercice formateur indispensable. C’est en se confrontant à des problèmes concrets que l’on intègre réellement les concepts.

Étude de cas : la transition progressive

Prenons l’exemple d’un développeur front-end qui, au sein de sa startup, a commencé par s’intéresser au code back-end pour effectuer de petites modifications. En suivant une formation progressive sur Node.js et les bases de données, puis en apprenant les principes du déploiement continu, il a pu progressivement prendre en charge des fonctionnalités complètes. Cette montée en compétence lui a permis d’assumer des responsabilités plus larges et de devenir un pilier technique capable de gérer l’ensemble du produit, illustrant une transition réussie vers un rôle full-stack.

Les 5 étapes clés pour devenir développeur full-stack :

- Maîtriser les langages front-end (HTML, CSS, JavaScript)

- Apprendre les bases du back-end (Node.js, PHP, Python, etc.)

- Comprendre la gestion des bases de données (MySQL, MongoDB)

- Développer des compétences en gestion de version (Git)

- Acquérir des connaissances en déploiement et DevOps

Finalement, devenir full-stack est moins une question d’accumuler une liste de technologies qu’un changement d’état d’esprit : penser « produit » dans sa globalité plutôt que « tâche » spécialisée.

En quoi le développeur full-stack est-il un acteur clé de la culture DevOps ?

La philosophie DevOps vise à unifier le développement (Dev) et l’exploitation (Ops) pour livrer des logiciels plus rapidement et de manière plus fiable. Par sa nature même, le développeur full-stack est un pont vivant entre ces deux mondes. Ayant une compréhension à la fois du code applicatif et des contraintes de sa mise en production, il est idéalement positionné pour être le premier maillon de la chaîne DevOps au sein d’une équipe.

Un développeur full-stack ne se contente pas d’écrire du code sur sa machine. Il doit réfléchir à la manière dont ce code sera « packagé », déployé, surveillé et mis à l’échelle. Cela l’amène naturellement à s’approprier les outils et les pratiques DevOps. La conteneurisation avec Docker, par exemple, lui permet de s’assurer que son application fonctionnera de manière identique en développement et en production. L’automatisation des tests et du déploiement via des pipelines de CI/CD (Intégration Continue / Déploiement Continu) fait partie intégrante de son quotidien pour garantir la qualité et la vélocité.

Cette double casquette est de plus en plus la norme, comme le souligne le fait que 68% des développeurs full-stack intègrent les pratiques DevOps dans leur travail quotidien. Il ne s’agit plus seulement de « pousser » du code, mais de prendre la responsabilité du cycle de vie complet de l’application. Cela inclut la mise en place d’un monitoring de base pour suivre les performances et la capacité à intervenir sur des configurations d’infrastructure simples, souvent via des services cloud (AWS, Azure, Google Cloud).

Compétences DevOps essentielles pour un développeur full-stack :

- Maîtrise des outils de containerisation comme Docker et Kubernetes

- Gestion de l’intégration et du déploiement continu (CI/CD)

- Utilisation des systèmes de contrôle de version avancés (Git, GitHub Actions)

- Automatisation des tests et déploiements

- Surveillance et optimisation des environnements de production

En fin de compte, un full-stack moderne ne livre pas du code, il livre un produit fonctionnel en production, ce qui est l’essence même de l’approche DevOps.

Quelles sont les limites du profil full-stack face à la complexité d’un projet ?

Le développeur full-stack est un atout formidable, mais il n’est pas une solution miracle à tous les problèmes. Le mythe du « couteau suisse » a ses limites, et il est crucial de les reconnaître pour éviter de mettre un projet en péril. La principale limite apparaît lorsque la complexité et la taille du projet augmentent de manière significative. Sur une application à grande échelle, chaque couche technique (front-end, back-end, base de données, infrastructure) devient un domaine d’expertise à part entière, exigeant une connaissance profonde et constamment mise à jour.

Selon les mots de Martin Fowler, une figure d’autorité en architecture logicielle, interviewé pour son ouvrage « Software Architecture Patterns », « Quand un projet prend de l’ampleur, s’appuyer uniquement sur un développeur full-stack peut nuire à la qualité et à la rapidité du développement. » Tenter de gérer seul une interface utilisateur complexe avec des problématiques de performance avancées, tout en optimisant des requêtes de base de données sur des téraoctets de données et en maintenant une infrastructure hautement disponible, devient tout simplement impossible. Le risque est de produire un code de qualité médiocre sur toutes les couches, accumulant une dette technique massive.

Les données confirment cette réalité : une enquête révèle que 58% des développeurs full-stack rapportent des difficultés à maintenir la qualité sur de très gros projets. C’est le moment où le modèle du généraliste doit laisser place à une équipe de spécialistes. Le rôle du développeur full-stack peut alors évoluer vers celui de « lead developer » ou d’architecte, utilisant sa vision d’ensemble pour coordonner les experts et assurer la cohérence du système, plutôt que d’implémenter chaque détail lui-même.

La sagesse consiste donc à savoir quand le couteau suisse doit être rangé pour sortir la boîte à outils complète, avec des instruments spécialisés et performants pour chaque tâche spécifique.

Comment une interface utilisateur prend-elle vie en trois étapes fondamentales ?

La création d’une interface utilisateur (UI), la partie visible de l’iceberg applicatif, est un processus bien plus structuré qu’il n’y paraît. Elle ne commence pas par le choix des couleurs ou des polices, mais par une compréhension profonde de l’utilisateur final. Ce processus, souvent résumé en trois grandes phases, transforme une idée abstraite griffonnée sur une serviette en papier en une expérience interactive et intuitive.

Comme le souligne Don Norman, pionnier de l’UX, dans son livre « The Design of Everyday Things », « Une bonne interface ne se contente pas d’être belle, elle doit être intuitive et répondre parfaitement aux besoins des utilisateurs. » C’est tout l’enjeu de la première phase, celle du cadrage et de la recherche. Elle consiste à définir qui sont les utilisateurs, quels sont leurs objectifs et dans quel contexte ils utiliseront le produit. Cette étape est cruciale pour jeter des bases solides et éviter de concevoir une solution élégante mais inutile.

La deuxième phase est la définition de la solution, où l’on structure l’information et les parcours utilisateurs à travers des wireframes et des prototypes fonctionnels. Enfin, la troisième phase est celle de la conception visuelle et des itérations, où l’on applique l’identité graphique et où l’on teste l’interface auprès de vrais utilisateurs pour l’affiner. Pour bien visualiser ce processus, l’illustration ci-dessous décompose ces étapes clés.

Ce schéma montre que chaque étape s’appuie sur la précédente pour garantir que le produit final soit non seulement fonctionnel, mais aussi agréable et simple à utiliser. C’est un cycle itératif où les retours utilisateurs permettent d’améliorer continuellement le design.

Les 3 étapes clés pour la naissance d’une interface :

- Phase de cadrage et recherche : comprendre les besoins et le contexte.

- Phase de définition de la solution : structurer l’interface fonctionnelle.

- Phase de conception et itérations : création de maquettes puis intégration graphique.

En tant que développeur full-stack, comprendre cette démarche UX/UI est essentiel pour construire une application qui a du sens pour ceux qui l’utilisent.

Le voyage d’une requête web : que se passe-t-il après avoir tapé une URL ?

Chaque jour, nous tapons des adresses web dans notre navigateur sans réfléchir à la mécanique complexe qui s’opère en coulisses. Ce simple geste déclenche une série d’événements en cascade à travers le réseau mondial pour nous afficher la page désirée en quelques millisecondes. Comprendre ce processus est fondamental pour tout développeur web, car cela éclaire de nombreuses problématiques de performance, de sécurité et d’infrastructure.

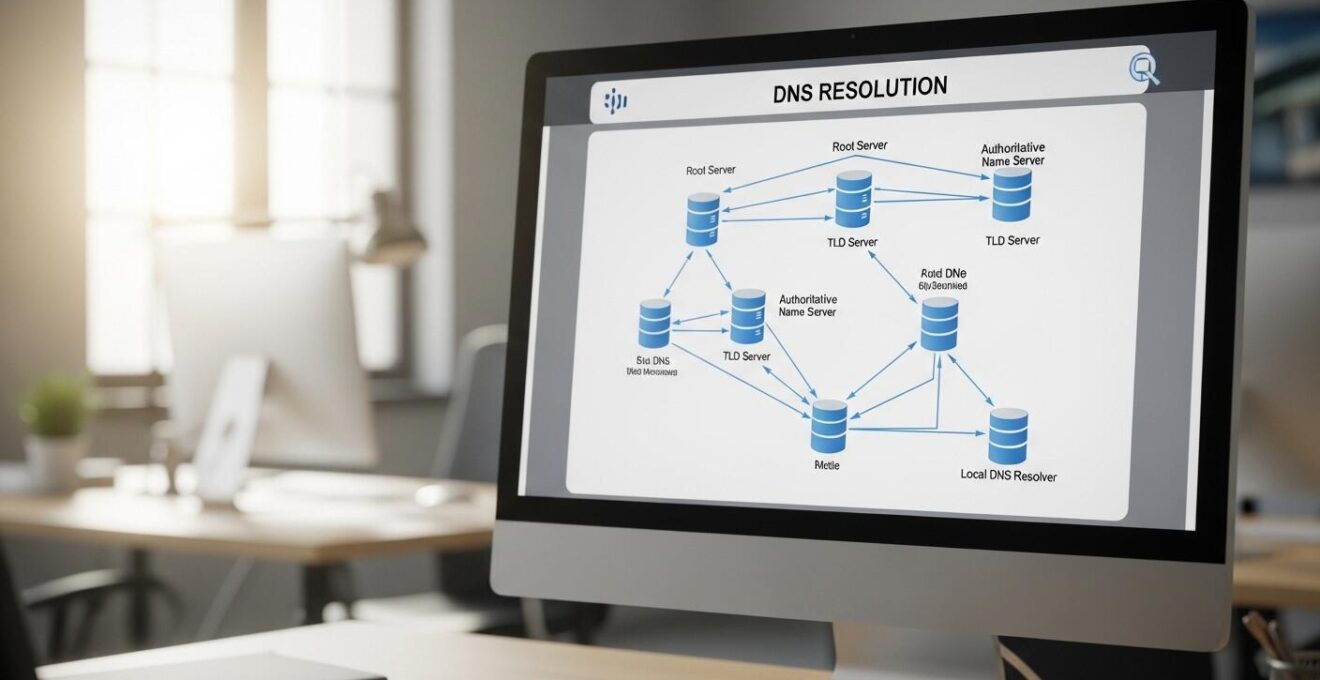

Tout commence par la traduction du nom de domaine (comme « google.com ») en une adresse IP, la véritable adresse du serveur sur Internet. C’est le rôle du système de noms de domaine (DNS), que l’on peut voir comme l’annuaire du web. Votre ordinateur interroge une série de serveurs DNS qui, étape par étape, lui fournissent l’adresse IP correspondante. Ce processus est optimisé par des systèmes de cache à plusieurs niveaux pour accélérer les visites futures.

Une fois l’adresse IP obtenue, votre navigateur établit une connexion avec le serveur distant en utilisant le protocole HTTP (ou HTTPS pour une connexion sécurisée). Il envoie alors une « requête HTTP » demandant le contenu de la page. Le serveur traite cette requête, assemble les ressources nécessaires (le fichier HTML, les feuilles de style CSS, les scripts JavaScript, les images) et les renvoie au navigateur dans une « réponse HTTP ». Le schéma ci-dessous offre une visualisation de ce cheminement.

Enfin, la dernière étape est le rendu. Le navigateur reçoit les fichiers, interprète le code HTML pour construire la structure de la page, applique les styles CSS pour l’apparence, et exécute le JavaScript pour ajouter de l’interactivité. C’est cet assemblage final qui donne vie à la page web sur votre écran.

Pour un développeur full-stack, maîtriser chaque étape de ce voyage est essentiel pour diagnostiquer des problèmes et optimiser l’expérience utilisateur.

Comment piloter un projet web avec succès en environnement incertain ?

Piloter un projet web, en particulier dans le contexte volatile d’une startup, ressemble plus à naviguer dans une tempête qu’à suivre une route toute tracée. Les imprévus sont la norme et la capacité d’adaptation est la compétence la plus précieuse. Le succès ne dépend pas d’un plan rigide, mais d’une méthodologie flexible et d’une communication sans faille. L’approche Agile, avec ses cycles de développement courts (sprints), est particulièrement bien adaptée pour garder le cap.

La première ancre à jeter est la définition claire des objectifs. Que cherche-t-on à accomplir avec ce projet ? Quel problème résout-on pour l’utilisateur ? Sans cette vision, l’équipe risque de dériver au gré des demandes contradictoires. Cette vision doit être traduite en un planning réaliste, découpé en étapes gérables. L’utilisation d’outils de gestion de projet comme un tableau Kanban ou un diagramme de Gantt permet de visualiser l’avancement et d’identifier les goulets d’étranglement.

La communication est le vent qui pousse le navire. Des points réguliers avec toutes les parties prenantes (développeurs, marketing, direction) sont essentiels pour s’assurer que tout le monde rame dans la même direction. Il est tout aussi crucial de mener des tests en continu et de recueillir les retours des utilisateurs le plus tôt possible. C’est cette boucle de rétroaction qui permet de corriger la trajectoire avant de s’éloigner trop de la destination. Un bon pilotage consiste à accepter que le chemin le plus court n’est pas toujours une ligne droite.

Conseils pour une gestion de projet web réussie :

- Définir clairement les objectifs et besoins du projet

- Constituer une équipe compétente et coordinée

- Établir un planning réaliste et détaillé avec découpage en sprints

- Utiliser des outils de gestion adaptés (Kanban, Gantt, etc.)

- Communiquer régulièrement avec toutes les parties prenantes

- S’adapter rapidement aux imprévus et retours utilisateurs

- Mener des tests continus pour garantir la qualité

- Maintenir une documentation à jour et accessible

- Veiller à la bonne formation des équipes et utilisateurs finaux

Pour mettre en pratique ces conseils, l’étape suivante consiste à évaluer les outils et les rituels les plus adaptés à la taille et à la culture de votre équipe.

Questions fréquentes sur le développeur full-stack

Qu’est-ce que le DNS ?

Le DNS (Domain Name System) est un système qui traduit un nom de domaine lisible comme google.com en adresse IP compréhensible par les machines.

Comment une requête DNS se déroule-t-elle ?

La requête passe par plusieurs serveurs DNS, du résolveur récursif au serveur de noms, avec souvent une mise en cache pour accélérer la réponse.

Pourquoi la mise en cache DNS est-elle importante ?

Elle réduit le temps de chargement en évitant de refaire des requêtes répétitives, améliorant ainsi la performance réseau.

Rédigé par Amélie Renaud, Amélie Renaud est une développeuse full-stack senior avec 12 ans d’expérience, spécialisée dans les écosystèmes JavaScript et PHP.