Publié le 15 juillet 2025

Le web n’est plus une simple collection de documents statiques. Pour le développeur front-end d’aujourd’hui, le défi n’est plus de construire des pages, mais de sculpter des expériences. L’utilisateur moderne s’attend à une fluidité, une réactivité et une interactivité dignes des meilleures applications de bureau. Cette transformation radicale repose sur un ensemble de principes et de technologies qui permettent de passer d’une page qui se recharge à une interface qui vit et réagit en temps réel. C’est un changement de paradigme fondamental où le navigateur devient une véritable plateforme d’exécution pour des applications complexes et engageantes.

Comprendre cet écosystème, c’est maîtriser l’art de créer des applications qui non seulement fonctionnent, mais qui captivent. Cela implique de jongler avec des concepts avancés comme la gestion de l’état, les stratégies de rendu ou encore les optimisations de la performance perçue. Bien que nous nous concentrions sur les applications web riches, ces principes d’expérience utilisateur se retrouvent dans des domaines connexes comme les Progressive Web Apps (PWA) qui brouillent la frontière entre le web et le natif, ou même l’intégration de modules WebAssembly pour des performances quasi natives. Ce guide est conçu comme une carte pour le développeur junior qui, maîtrisant déjà HTML, CSS et JavaScript, souhaite explorer ce nouveau territoire et apprendre à construire les expériences numériques de demain.

Pour ceux qui préfèrent le format visuel, découvrez dans cette vidéo une présentation complète des points clés pour bâtir une expérience digitale de haute qualité, une excellente introduction aux concepts que nous allons détailler.

Cet article est structuré pour vous guider pas à pas dans la création d’interfaces modernes. Voici les points clés que nous allons explorer en détail pour vous permettre de maîtriser cet art.

Sommaire : Guide pour la création d’expériences web dynamiques et captivantes

- Comprendre la navigation moderne : la révolution des applications web sans rechargement

- La gestion de l’état : le véritable cerveau d’une interface complexe

- SSR, CSR, SSG : quelle stratégie de rendu choisir pour la vitesse et le SEO ?

- La performance perçue : comment rendre votre application plus rapide que la réalité

- Les Web Workers : le secret pour exécuter des tâches lourdes sans jamais figer l’interface

- Manipuler le DOM avec JavaScript : comment donner vie à une page web

- L’art des micro-interactions : ces détails qui créent une expérience mémorable

- Au-delà du code : maîtriser JavaScript pour devenir un architecte du web

Comprendre la navigation moderne : la révolution des applications web sans rechargement

La première rupture avec le web traditionnel réside dans l’abandon du rechargement de page systématique. Historiquement, chaque clic sur un lien entraînait une requête vers le serveur, qui renvoyait une toute nouvelle page HTML. Ce modèle, bien que robuste, crée une expérience utilisateur hachée, marquée par des écrans blancs et des temps d’attente. Les applications modernes, souvent appelées Single Page Applications (SPA), adoptent une approche radicalement différente. La page initiale est chargée une seule fois, et ensuite, seules les données nécessaires sont échangées avec le serveur de manière asynchrone.

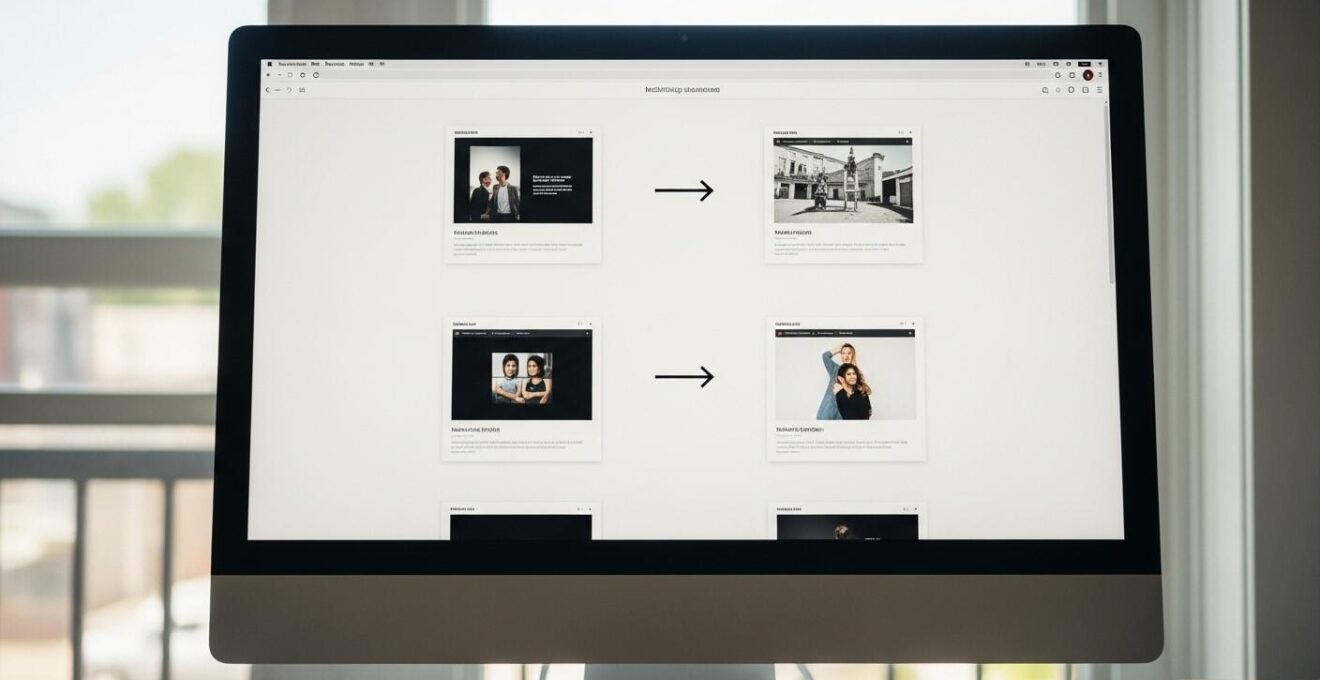

Cette méthode permet des transitions fluides et instantanées entre les différentes vues de l’application, donnant à l’utilisateur l’impression d’interagir avec un logiciel de bureau plutôt qu’un site web. Pour bien comprendre ce concept, il est utile de visualiser l’interface comme une coquille vivante qui met à jour dynamiquement son contenu.

Comme le suggère cette illustration, l’expérience est continue. Les éléments de l’interface, comme les menus ou les barres latérales, restent en place pendant que le contenu principal change. Cette fluidité est au cœur de l’expérience utilisateur moderne et constitue le premier pilier pour construire une application qui captive réellement l’attention et facilite l’engagement.

En somme, adopter le modèle SPA, c’est faire le choix d’une expérience immersive. Des innovations comme celles du navigateur Arc illustrent la transformation moderne de la navigation web, en repensant l’interaction au-delà de la simple page pour plus de fluidité.

La gestion de l’état : le véritable cerveau d’une interface complexe

Si une application sans rechargement est le squelette d’une expérience moderne, la gestion de l’état (state management) en est le cerveau et le système nerveux. L’état, en termes simples, représente l’ensemble des données qui peuvent changer au fil du temps dans votre application : l’identité de l’utilisateur connecté, le contenu d’un panier d’achat, l’ouverture d’un menu déroulant, etc. Dans une application simple, ces données peuvent être gérées de manière locale. Mais à mesure que la complexité augmente, suivre et synchroniser ces informations à travers de multiples composants devient un véritable casse-tête.

Une mauvaise gestion de l’état conduit à des bugs imprévisibles, des interfaces incohérentes et une maintenance cauchemardesque. L’enjeu est donc de centraliser et de contrôler la manière dont les données évoluent. Imaginez un cerveau qui coordonne toutes les actions du corps ; c’est le rôle d’un bon système de gestion d’état.

Cette vision d’un « cerveau » centralisé illustre parfaitement l’approche des librairies modernes comme Redux ou Vuex. Elles proposent un « magasin » unique (store) où réside tout l’état de l’application. Chaque changement est prévisible et traçable, ce qui garantit la cohérence des données affichées. Comme le souligne une étude sur les enjeux des interfaces pour les systèmes complexes, la robustesse d’une application dépend directement de la fiabilité de la gestion de ses données internes pour éviter les défaillances en cascade.

Maîtriser la gestion de l’état, c’est s’assurer que l’application reste saine, évolutive et facile à déboguer, peu importe sa taille ou sa complexité.

SSR, CSR, SSG : quelle stratégie de rendu choisir pour la vitesse et le SEO ?

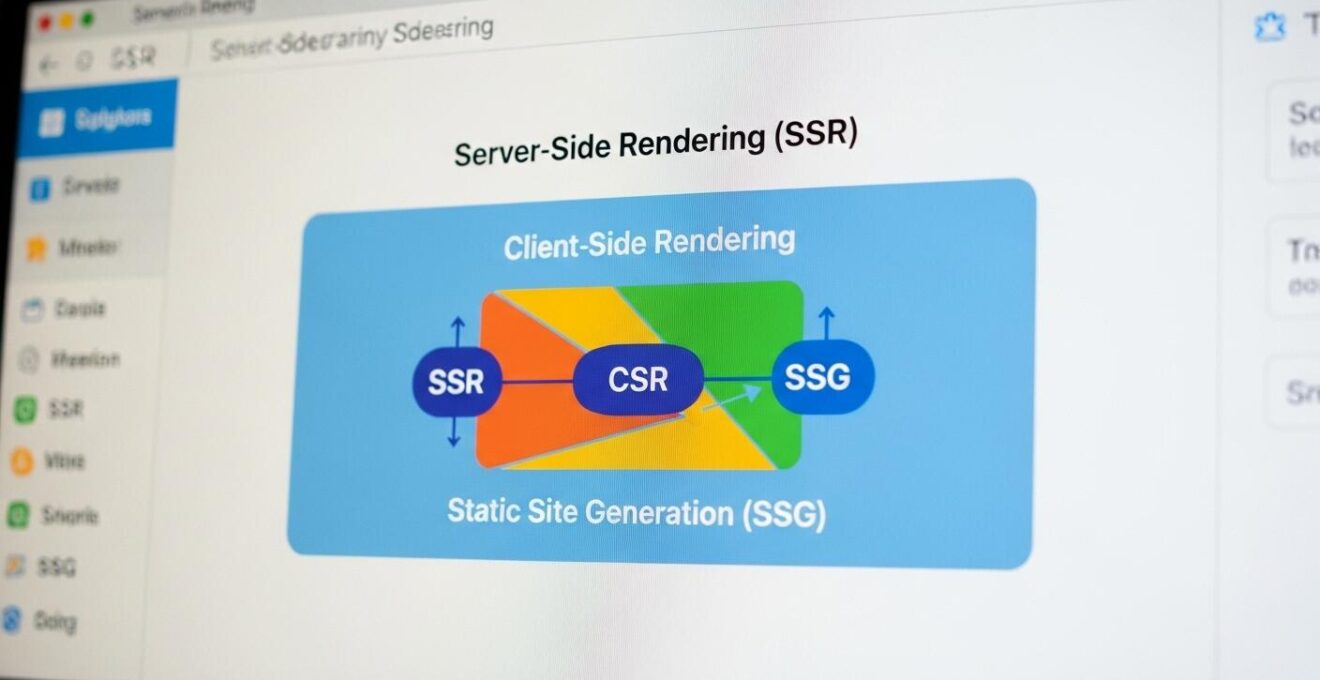

Le choix de la manière dont votre application est affichée initialement est une décision technique cruciale qui a des conséquences directes sur la performance et le référencement naturel (SEO). Trois approches principales s’affrontent : le rendu côté client (CSR), le rendu côté serveur (SSR) et la génération de site statique (SSG). Comprendre leurs différences est fondamental pour un architecte web.

Le Client-Side Rendering (CSR) est l’approche historique des SPAs. Le serveur envoie un fichier HTML quasi vide et un gros paquet de JavaScript. C’est le navigateur du client qui exécute ce code pour construire la page. L’avantage est une navigation très rapide après le chargement initial, mais le temps de chargement de la première page peut être long et le SEO est plus complexe, car les robots des moteurs de recherche voient initialement une page vide. À l’inverse, le Server-Side Rendering (SSR) fait en sorte que le serveur renvoie une page HTML déjà complète et prête à être affichée. C’est excellent pour le SEO et le temps de premier affichage, mais cela peut augmenter la charge du serveur.

Enfin, le Static Site Generation (SSG) est un compromis : les pages sont pré-rendues en fichiers HTML statiques au moment de la construction (build). Cela offre une vitesse et une sécurité maximales, idéal pour les sites dont le contenu ne change pas à chaque requête, comme les blogs ou les sites vitrines.

Le tableau suivant résume les caractéristiques clés de chaque méthode pour vous aider à y voir plus clair, une information tirée d’une analyse comparative des stratégies de rendu.

| Méthode | Moment de génération | Avantages SEO | Cas d’usage |

|---|---|---|---|

| Client-Side Rendering (CSR) | Dans le navigateur | Faible | Tableaux de bord, applications privées |

| Static Site Generation (SSG) | Au moment du build | Bon | Blogs, pages marketing |

| Server-Side Rendering (SSR) | À la requête | Excellent | Applications SaaS dynamiques |

La tendance actuelle, avec des frameworks comme Next.js ou Nuxt.js, est à l’hybridation, permettant de choisir la meilleure stratégie de rendu page par page au sein de la même application.

La performance perçue : comment rendre votre application plus rapide que la réalité

En matière de vitesse, la perception de l’utilisateur est souvent plus importante que les millisecondes affichées par les outils de mesure. C’est ce qu’on appelle la performance perçue. L’artisan du web moderne est aussi un peu un illusionniste, comme le souligne Alexis de la Fuente :

“Les magiciens utilisent les biais cognitifs pour créer des illusions qui captivent notre attention et masquent la réalité ; la même technique peut s’appliquer à la perception de vitesse des interfaces.”

L’objectif est de ne jamais donner à l’utilisateur l’impression qu’il attend.

Une des techniques les plus efficaces est l’affichage de squelettes d’interface (skeleton screens). Au lieu d’un écran blanc ou d’une icône de chargement, on affiche une version épurée et grisée de l’interface qui sera bientôt chargée. Cela donne immédiatement un sentiment de progression et de contexte, réduisant l’anxiété liée à l’attente. Une autre approche est celle des « mises à jour optimistes » : lorsqu’un utilisateur effectue une action (par exemple, « liker » un post), l’interface se met à jour instantanément, avant même d’avoir reçu la confirmation du serveur. En cas d’échec, on annule l’opération. Le gain en réactivité perçue est immense.

Ces astuces ne remplacent pas une véritable optimisation des performances, mais elles la complètent. Elles montrent à l’utilisateur que l’application a pris en compte son action et qu’elle travaille pour lui. C’est une façon de respecter son temps et de construire une relation de confiance. L’important est de toujours fournir un retour visuel immédiat, même si le traitement complet des données prend quelques instants en arrière-plan.

En définitive, la vitesse d’une application n’est pas seulement une question de code optimisé, mais aussi d’empathie envers l’utilisateur et de gestion intelligente de son attention.

Les Web Workers : le secret pour exécuter des tâches lourdes sans jamais figer l’interface

L’un des plus grands défis de JavaScript est sa nature « mono-thread », c’est-à-dire qu’il ne peut exécuter qu’une seule tâche à la fois par défaut. Si vous lancez un script très lourd, comme le traitement d’une grande image ou un calcul mathématique complexe, toute l’interface utilisateur se figera jusqu’à ce que la tâche soit terminée. Les animations s’arrêtent, les boutons ne répondent plus : l’expérience utilisateur est désastreuse. C’est ici qu’interviennent les Web Workers.

Un Web Worker est un script qui s’exécute en arrière-plan, dans un « thread » séparé, sans jamais interférer avec le thread principal responsable de l’interface utilisateur. C’est la solution pour déléguer les tâches longues et intensives. Le thread principal peut envoyer un message au Worker pour lui demander de commencer un travail, puis continuer à gérer les interactions de l’utilisateur en toute fluidité. Une fois que le Worker a terminé sa tâche, il renvoie un message avec le résultat.

Cette approche est essentielle pour les applications modernes qui manipulent de grandes quantités de données ou effectuent des traitements complexes côté client. Comme l’explique une étude récente sur l’impact des Web Workers sur la performance, leur utilisation permet de maintenir une réactivité parfaite de l’interface même lors de calculs intensifs. Pensez-y comme le fait d’engager un assistant pour s’occuper des tâches fastidieuses pendant que vous vous concentrez sur la conversation avec votre utilisateur.

En intégrant cette technologie, vous vous assurez de ne jamais sacrifier la fluidité de l’expérience, quelle que soit la complexité des opérations que votre application doit réaliser.

Manipuler le DOM avec JavaScript : comment donner vie à une page web

Au cœur de toute page web interactive se trouve le Document Object Model (DOM). Le DOM est une représentation structurée, sous forme d’arbre, de votre document HTML. Chaque balise, chaque attribut et chaque texte est un « nœud » dans cet arbre. JavaScript a le pouvoir de manipuler cet arbre en direct : il peut ajouter de nouveaux nœuds, en supprimer d’existants, ou modifier leur contenu et leur style. C’est cette capacité qui rend une page dynamique.

Quand vous cliquez sur un bouton et qu’une fenêtre modale apparaît, c’est JavaScript qui a créé les éléments de cette modale et les a insérés dans le DOM. Quand vous tapez dans un champ de recherche et que les résultats s’affichent en temps réel, c’est JavaScript qui écoute vos frappes, récupère les données et met à jour les nœuds du DOM pour afficher ces résultats. Sans manipulation du DOM, une page resterait figée dans l’état où le serveur l’a envoyée.

Bien que les frameworks modernes comme React ou Vue.js abstraient une grande partie de cette manipulation directe avec des concepts comme le « DOM virtuel », ils reposent tous, en coulisses, sur ce mécanisme fondamental. Comprendre comment le DOM fonctionne est donc essentiel pour tout développeur front-end, car cela permet de déboguer plus efficacement et de comprendre ce qui se passe réellement dans le navigateur. D’après une analyse approfondie de la manipulation du DOM, cette technique est la clé pour créer des expériences utilisateur engageantes sans rechargement de page.

En apprenant à sculpter le DOM avec précision, le développeur transforme un simple document en une surface interactive et vivante, prête à réagir à chaque action de l’utilisateur.

L’art des micro-interactions : ces détails qui créent une expérience mémorable

Une expérience utilisateur exceptionnelle se cache souvent dans les détails. Les micro-interactions sont ces petits moments fonctionnels et animés qui se produisent lorsqu’un utilisateur interagit avec une interface. Elles ont un rôle crucial : fournir un retour d’information, guider l’utilisateur et, surtout, ajouter une touche de personnalité et d’élégance à l’application. Ce sont ces détails qui transforment une interface utilitaire en une expérience agréable et mémorable.

Pensez à l’animation subtile d’un bouton lorsque vous le survolez, au changement d’icône fluide lorsque vous ajoutez un article à votre panier, ou au petit rebond d’une notification qui apparaît à l’écran. Ces éléments, bien que discrets, communiquent silencieusement avec l’utilisateur. Ils confirment que son action a été prise en compte, préviennent les erreurs et rendent l’interface plus intuitive et humaine. Comme le résume parfaitement Carine Gabrielli, une experte UX, dans son article « Micro-interactions : Ces petits détails qui font toute la différence » :

“Les micro-interactions sont les petites touches d’animation et de feedback qui humanisent une interface, renforcent la confiance de l’utilisateur, et rendent l’expérience fluide et engageante.”

L’intégration de ces détails demande un soin d’artisan. Il ne s’agit pas d’ajouter des animations partout, mais de les utiliser avec intention pour améliorer la clarté et le plaisir d’utilisation. Une micro-interaction réussie est presque invisible, mais son absence se fait cruellement sentir.

Voici quelques exemples de micro-interactions efficaces à intégrer dans vos projets :

- Effets de survol : Changer la couleur, l’ombre ou la taille d’un bouton pour indiquer qu’il est cliquable.

- Transitions d’état : Animer le passage d’une icône « play » à une icône « pause ».

- Feedback sur la saisie : Valider en temps réel un champ de formulaire (par exemple, afficher une coche verte lorsque l’email est valide).

- Indicateurs de progression : Utiliser des barres de chargement animées plutôt que des indicateurs statiques.

En fin de compte, ce sont ces petites attentions qui témoignent du respect pour l’utilisateur et qui élèvent une bonne application au rang d’excellente application.

Au-delà du code : maîtriser JavaScript pour devenir un architecte du web

Nous avons exploré les multiples facettes de la création d’expériences web modernes : la navigation fluide des SPAs, la rigueur de la gestion de l’état, les arbitrages des stratégies de rendu, et le soin apporté aux micro-interactions. Le fil conducteur qui relie tous ces concepts est un seul et même langage : JavaScript. Il est le moteur qui permet de manipuler le DOM, d’exécuter des tâches en arrière-plan avec les Web Workers et de faire fonctionner les frameworks qui orchestrent nos applications complexes.

Le maîtriser aujourd’hui ne signifie plus seulement connaître sa syntaxe. Cela signifie comprendre l’écosystème qui l’entoure et l’utiliser comme un outil pour architecturer des solutions élégantes et performantes. La place de ce langage est plus centrale que jamais. En effet, le rapport 2024 confirme la domination de JavaScript dans le développement, avec 67,8% des développeurs dans le monde qui l’utilisent, le plaçant en tête de tous les langages de programmation. Cette hégémonie n’est pas un hasard : c’est le seul langage capable de s’exécuter nativement dans tous les navigateurs, ce qui en fait la pierre angulaire incontournable du développement front-end.

Pour le développeur qui débute, apprendre JavaScript est la porte d’entrée. Pour le développeur qui cherche à exceller, le maîtriser en profondeur est la clé pour devenir un véritable architecte d’expériences numériques, capable non seulement d’assembler des composants, mais de concevoir des systèmes cohérents, robustes et agréables à utiliser.

Lancez-vous, expérimentez avec ces concepts, construisez de petits projets et transformez progressivement votre vision de la page web en celle d’une application vivante et captivante.

Rédigé par Amélie Renaud, Amélie Renaud est une développeuse full-stack senior avec 12 ans d’expérience, spécialisée dans les écosystèmes JavaScript et PHP..